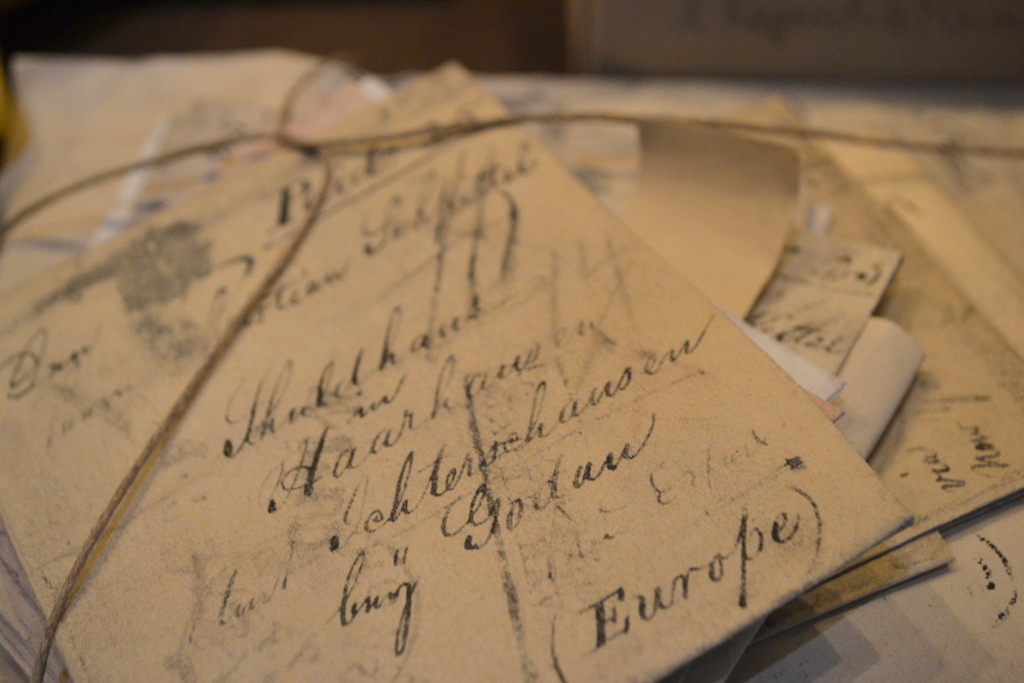

Sie sind schön und schrecklich, lustig und traurig, oft sensibel und grob zugleich, keine Kunst und doch – irgendwie – literarisch. In der Ausstellung, vor allem aber in der Sammlung des Deutschen Auswandererhauses Bremerhaven gibt es hunderte von ihnen und jeder einzelne ist für die Forschenden wertvoll: die Briefe der Auswanderer*innen. In den vergangenen Jahrhunderten fanden sie – manchmal zusammen mit ein paar Dollarscheinen, einem teuren, seltenen Foto oder sogar einem Fass Reis als Geschenk – den Weg zu den zurückgelassenen Lieben ins alte Europa. Heute verraten sie uns nicht nur, wieviel ein*e Farmer*in für ein Pferd ausgeben musste und wer wen in Cincinnati 1903 geküsst hat. Sie führen uns nicht nur durch neu entstehende Städte und Communities, verlorene Landschaften und den Schreibenden unvertraute Kulturen. Sie verraten auch vieles über Normalität, Nähe, Fremdsein und über die alltägliche Kunst, auch durch einen kleinen Faden die Verbindung zu halten.

Verborgene Zeilen

Als ich aus dem hellen Kartengang des Deutschen Auswandererhauses in den nächsten Raum, das „Office of the New World“, komme, erscheint es im Kontrast merkwürdig dunkel und verwinkelt. Karten, Bücher, dunkle Schränke.

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Dominik Laupichler

Andere Besucher*innen betrachten das Aufgehängte, den Inhalt der Vitrinen. Manche sind etwas schüchtern, während sie die Schubladen öffnen. Was einen wohl darin erwartet? Kleine Schätze aus Papier. Reisedokumente, Ausweise und etwas, was mich – aber auch viele Forscher*innen – ganz besonders bewegt: Briefe. Das uralte, verbindende Medium einer wandernden, reisenden Menschheit.

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Dominik Laupichler

Briefe, das ganz gewöhnliche Medium

Medien – egal ob aus Papier oder Coltan – machen es möglich, Wissen mit Menschen zu teilen, die wir nie kennen lernen werden, unbekannte Orte und Dinge zu ahnen und Erfahrungen auszutauschen. Jede Kultur, jede Zeit hat ein anderes Medium, das prägend für sie ist. Formen von Briefen gibt es seit Jahrtausenden. Auch ein Grund, warum am 1. September, grade im digitalen Zeitalter, der „Tag des Briefeschreibens“ gefeiert wird. Auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert sind Briefe und Zeitungen die zentralen Alltagsmedien der meisten Menschen. Diese Normalität ist ein Grund, weshalb sie uns helfen können, Auswanderung besser zu verstehen.

Glücklich, wer schreiben konnte: nur durch die vielen Millionen Briefe konnten die Ausgewanderten Kontakt zu den Lieben in der alten Welt halten. © Deutsches Auswandererhaus / Foto: Magdalena Gerwien

Zerbrechliches in Bremerhaven

Die Menschen, die in die Neue Welt auswanderten, sandten ganze Berge an Briefen und Postkarten, oft zusammen mit Geld und Geschenken, zurück nach Europa. Fachbücher mutmaßen, dass zwischen 1820 und 1914 – nur aus den USA – über 100 Millionen Briefe nach Deutschland (Grenzen von 1871) kamen. Ein erheblicher Teil von ihnen war privat.

Die zahlreichen Briefe in der Sammlung des Deutschen Auswandererhauses sind da nur ein winziger Bruchteil von dem, was Bäuer*innen und Fabrikarbeiter*innen, Glücksritter und Hausmädchen für Eltern, Geschwister und Freund*innen in Schwaben, Cuxhaven oder dem Alpenvorland verfassten. Denn Papier zerfällt, schnell. So braucht jeder Brief besonderen Schutz. Und ich verstehe die dunklen Schränke besser: Die empfindlichen, historischen Stücke dürfen nicht zu viel Licht und Feuchtigkeit ausgesetzt sein – und bitte nicht jeder beliebigen Lampe.

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Magdalena Gerwien

Die vielen Gesichter von Briefen

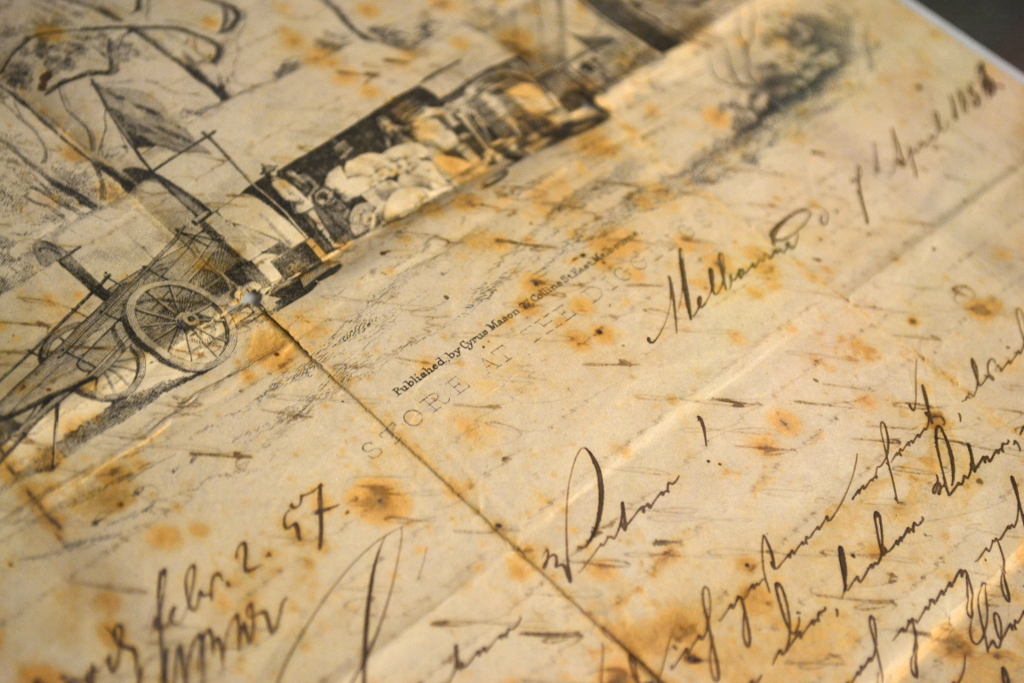

Ursprünglich reisten die Briefe jedoch im Tageslicht durch die Welt: mit Hand oder Maschine geschrieben, eng gedrängte Buchstaben – weil Papier teuer war – oder locker notiert, auf Postkarten, leeren oder mit regionalen Kuriositäten bedruckten Blättern, voller Zeichnungen oder schlicht dahingekrakelt. Schon ohne ein einziges Wort zu lesen, sind sie bemerkenswert und verraten uns vieles über ihre Autor*innen: ihre finanzielle Situation, technische Ausstattung, Ausbildung und Teile der körperlichen und geistigen Verfassung.

Jeder Brief ist die kulturelle Spur eines Menschenlebens. Die Postkarte des neunjährigen Erich Koch-Weser, Jr., zeigt sorgfältig mit Buntstiften gezeichnete Karten der Siedlung in Brasilien, während der erwachsene Gerd Freese es in seinem Schreiben 1837 wichtiger fand, viele Zeilen auf einem Blatt zu versammeln, um den Brief von Germantown nach Ostfriesland schmal zu halten. Genau wie Hannes Thomas, der fast 150 Jahre später, 1986, in Buenos Aires an der Schreibmaschine saß.

Verstehen, was man versteht…

Lebenswelten, Moralvorstellungen und Sprache wandelten sich schnell. Selbst der Bericht eines Besuchs bei ausgewanderten Verwandten 1973 im US-amerikanischen Omaha, der mir zeitlich so nah erscheint, lässt mich kurz schmunzeln. Seine Faszination für die fremden „weichen Semmeln […] mit viel dünnem, mageren Fleisch, aller Arten von Soßen dabei“, Hamburger, ist für mich eine andere Welt.

…und was nicht

Will ich solche Briefe verstehen, ahnen, was es bedeutet, auszuwandern, muss ich mir vor Augen halten, dass ich einen sehr persönlichen Blick in eine oft fremde Normalität und Selbstverständlichkeit werfe. Sogar zweifach: Sowohl die Normalität der Menschen des Einwanderungslandes als auch die Irritation der Neuhinzukommenden haben wenig mit meiner heutigen Sicht der Dinge zu tun. Das Wissen, das ich in der Ausstellung des interaktiven, multimedialen Migrationsmuseums bis hierher gesammelt habe, hilft mir dabei.

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Magdalena Gerwien

Verbundene Leben auf Entfernung

Was die Menschen, die keine Schriftsteller*innen sind und oft gar keine sein wollen, in diesen Briefen texten? Sie erzählen von sich und ihrem Leben, teilen wichtige Botschaften und Tratsch. So halten sie die Verbindung – denn in den Briefen können sie ihr eigenes Sich-Wundern mit jemandem teilen, der, wie sie selbst, als Teil der „alten“ Welt die „neue“ merkwürdig findet. Und wer könnte Gerd Freeses Freude über das in Memphis, Tennessee, „im Überfluss“ – nämlich dreimal täglich – servierte Fleisch besser verstehen als sein Vater im armen Ostfriesland? Wer könnte so über die hohen Gebäude in New York staunen, wie die Lieben im ein- bis zweistöckig bebauten Heimatdorf?

Leben, von der Entfernung eingeholt

Die Auswander*innen schreiben manchmal auch, um ein Stück Nähe zu erleben. Deshalb beschweren sich viele irgendwann schriftlich, wenn zu wenig Post von „Zuhause“ kommt. Es geht um Heimweh und Alltag, Marktpreise für Hühner oder verdorrte Rosenhecken. „Liebe Tante wie wir letzten Frühjahr deinen Brief erhielten, fing meine Mutter vor Freuden an zu weinen und sagte, es freut mich daß meine Schwester doch noch an mich denkt […]. Wier haben jetzt drei Pferde, vier Kühe, ein Kalb, und siebzehn Schweine, darunter acht trächtige Säue.“ heißt es da 1903 aus Nebraska.

Sie schicken kostbare Eindrücke, Erfahrungen und Familienereignisse, auch und besonders, wenn sie gerade nicht viel Geld dazu legen konnten. So wie die Brüder Schütz, die über 60 Jahre regelmäßig Briefe in den Taunus senden. Immer wieder, wie im Juli 1884, stellt Louis Schütz aber auch einfach fest: „Weitere Neuigkeiten wüsste ich nun nicht mehr, denn was hier vorgeht, das kann Euch doch nicht interessieren.“

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Magdalena Gerwien

Don’t lie to me,…

Im 19. Jahrhundert war das Vorlesen von Briefen im großen Kreis, im Dorfkrug oder am Familientisch, eine erwartbare Angelegenheit. Manche Emotion blieb daher verborgen, die Schreibenden nahmen sich viel Zeit für Eckdaten und Beschreibungen. Für die Forscher*innen des Deutschen Auswandererhauses ist das ein Gewinn. Sie erfahren mehr über Lebensweise und Bedingungen, die Verdienst- und Arbeitssituation und das soziale Leben der Auswander*innen. Die Quellen sind dabei in den sachlichen Beschreibungen glaubwürdig.

denn die Welt ist ein Dorf

Oft zogen mehrere Menschen aus dem eigenen Dorf oder der Familie in die Neue Welt und folgten dem guten Rat eines Vertrauten, der schon angekommen war. Manchmal luden die bereits Ausgewanderten auch bewusst ein. Es entstanden ganze deutschsprachige Örtchen und Orte. Und manchmal zog sogar der Heimatname mit, wie nach Bremen – in Indiana oder Georgia. Das verrät mir unter anderem die große Karte gegenüber der Briefschränke. Wer also vernünftig war, log in einem solchen Brief nicht.

© Deutsches Auswandererhaus/ Foto: Magdalena Gerwien

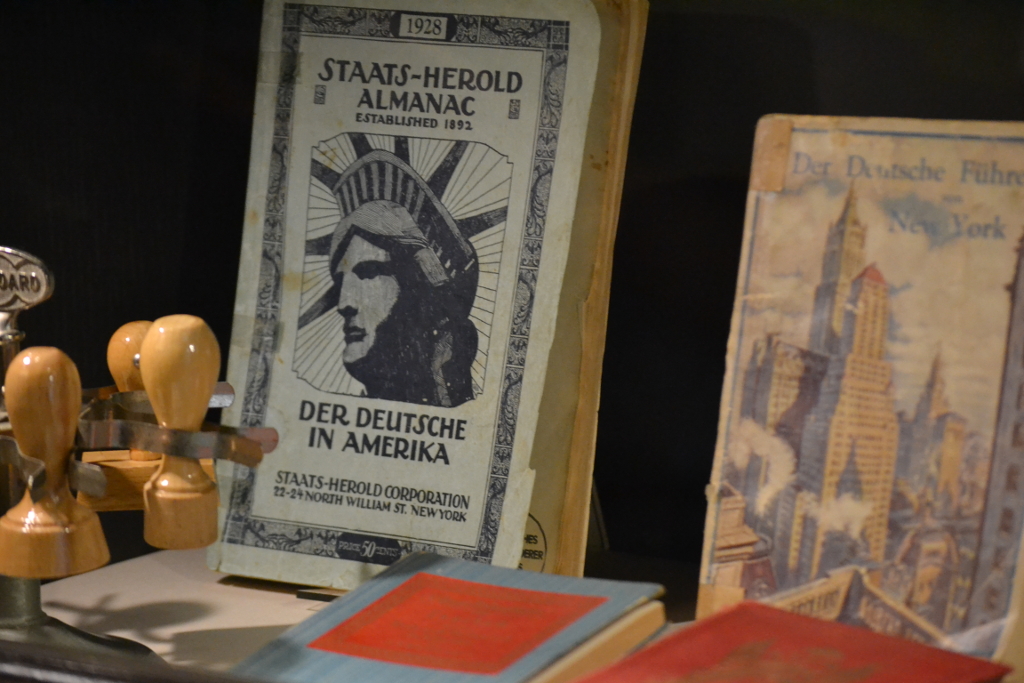

Ein Weg, sich wiederzusehen

Weil man bald wieder Nachbar*innen am gemeinsamen wirtlichen oder unwirtlichen Ort sein konnte, war eine Lüge völlig unverantwortlich den Freund*innen und Verwandten gegenüber – und peinlich, wenn man sich erwischen ließ. Die Auswander*innenbriefe wurden damit gleichzeitig zu den besseren Reiseführern. Sie überflügelten in Vertrauenswürdigkeit, korrekter Darstellung von Leben und Landschaft die Auswandererratgeber, die in Hochphasen der Auswanderung den Buchmarkt eroberten. Ein paar von ihnen stehen in den Ausstellungsvitrinen des Deutschen Auswandererhauses und sind teilweise sehr hübsch illustriert. Wer konnte, hörte lieber auf die persönlichen Briefe.

Welche Funktion diese Briefe auch immer für ihre Autor*innen und Leser*innen hatten: Sie waren fast immer ein roter Faden an einem Auswanderer*in-Finger. Ein Faden, dem wir heute noch ein Stück weit folgen können. Wenn man ihn aufrollt, bringt er gestern und heute, die Alte und die Neue Welt, Schreibende und Lesende zusammen. Oder zumindest bis zur richtigen Bahnstation.

Von Magdalena Gerwien, Deutsches Auswandererhaus

Tel.: 0471 / 90 22 0 – 0, E-Mail: info@dah-bremerhaven.de

www.dah-bremerhaven.de

Öffnungszeiten:

März bis Oktober: 10 bis 18 Uhr (montags bis sonntags)

November bis Februar: 10 – 17 Uhr (montags bis sonntags)

Schreibe einen Kommentar